|

No.172 2018.8.25. Page. 1 . 2 . 3 . 4 . |

ジョイスティックの研究開発

ジョイスティックの研究開発

はじめまして、こんにちは。谷口公友(たにぐち きみとも)と申します。私は、ジョイスティックノブの研究開発・販売を行っております。自己紹介と私の活動報告をさせてじただきたく投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

<自己紹介>

私は、義肢装具士で現在次の3つの所属先 〈1〉EIGHT HANDS 代表、〈2〉広島国際大学(非常勤)、〈3〉民間メーカー開発統括部で活動しております。

理工系大学卒業後、長野パラリンピックでのボランティアを経て、東京都障害者総合スポーツセンター指導課にてパラアスリートからレクリエーションまで幅広いニーズの利用者へのスポーツ指導を行いました。その後、義肢装具士の国家資格を取得。義肢装具製作現場の中で機器開発に関心を持ち、教育機関へ転職。スポーツ義足や杖を始めとする福祉機器の研究と教育に従事してまいりました。現在、民間メーカー開発部に所属しながら、自分自身が納得のいくものを製作したいと思い、個人事業「EIGHT HANDS」を設立するに至りました。自宅に3Dプリンタを設置し、CADを使ってデザインした電動車椅子用のジョイスティックノブの開発をしております。また、補装具業者登録を申請しており、今後ジョイスティックやスイッチ類をカスタマイズした電動車椅子を取り扱っていきたいと考えております。

<ジョイスティックノブの開発>

私が現在取り組んでおりますジョイスティック開発は、一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会(JPFA)に賛同いただき、共同開発をしていくことになりました。今後、さまざまな選手を始め監督・コーチなど関係者との意見交換を通して新しいジョイスティックノブを開発していきたいと考えております。

現在までの試みを紹介させていただきたいと思います。

ジョイスティックノブの開発に関心を持ったきっかけは、機器に対する要望がとても高いはずの電動車椅子のカスタマイズがとても遅れていると感じたからです。私は、義肢装具士なので、今まで、義足や義手といった方々への義肢を製作させていただいておりましたが、すべてがその人にあわせた仕様にカスタマイズするのが当たり前の義肢装具の世界からすると、電動車椅子の世界はカスタマイズする環境がとても少ないと感じました。そして私は、自分でできることから始めようと思い、3Dプリンタを購入しジョイスティックノブの形状を変形させたりすることに取り組むようになりました(図1参照)。

友人のチンコントローラーの形状を本人の要望に合わせて変形させて試したところ、大変良い結果が出ました。その結果の詳細については、第33回リハビリテーション工学協会 in あつぎ(8月29日〜31日、厚木市文化会館にて)で発表いたします。このカンファレンスは、和気あいあいとした雰囲気が特徴で立場に関係なく活発な意見交換ができます。私はこの協会の編集委員をしており、電動車椅子を使っている知人ともこの協会がきっかけで、多く知り合うことができました。

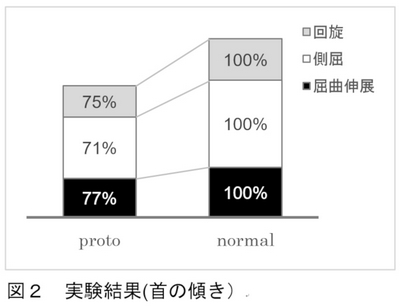

今回、行った実験は、ジョイスティックノブを既製品と私が製作した試作品で比較検討しました。屋外の舗装された実験コースを既製品の場合と試作品の場合でジョイスティックノブを変えて走行してもらい、そのときの首を動かした角度変化を比較しました。その結果、電動車椅子を旋回する区間において既製品(normal)に対して試作品(proto)は、首の動きを30%程度抑えることができるという結果を得ました。図2は、既製品を使って走行したさいの首の傾き角度の平均値を100%としたとき、試作品ではどれくらい首を動かしていたかを示した棒グラフです。既製品(normal)を100%としたときに、試作品(proto)では、首を前後に倒す動作(屈曲伸展)は77%、横に倒す動作(側屈)は71%、首を回す動作(回旋)は75%動かしただけで、同じ走行ができたということを示しています。このことは、首をあまり動かさなくても電動車椅子を操作できるということを意味しています。つまり、コントローラーの感度を上げなければならない方などに対して、試作したジョイスティックノブはとても有効であることが分かりました。

知人が試作品を利用した感想は、「感触としては、反応が良いです。コントローラーが硬いからか、軽いからか、全体的に倒すのが楽です。とくにバック(後進)が良いですね。本人のニーズに合わせてコントローラーを製作すれば、操作性を向上させられると思います。電動車椅子サッカーでも使用しましたが、とても快適でした。競技でも、やはり反応が早くなっていると感じました。今後、長さとかも変えてみたいです」とのことでした。

現在、3ヶ月近く使っていただいておりますが、以前まで使っていた既製品は、もう使っていないそうです。

<今後の展望>

JPFAとの連携を通して、ジョイスティックノブの研究開発に積極的に取り組んでいきたいと考えております。また、研究だけで終わらせるのではなく、販売を通して必要とされる方々に供給していきたいと考えております。ご意見等がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

連絡先:taniguchi.po@gmail.com

谷口 公友

2018年夏は豪雨に酷暑

2018年夏は豪雨に酷暑

C3,4,5、完全マヒ、59歳

お変わりございませんか?

私の住む九州は夏は厳しい暑さに加えて台風、豪雨、洪水と毎年災害のニュースが絶えない。梅雨時期となると大雨警報、避難勧告、避難指示と近年は特に頻繁に報道される。今まで一度も避難したことはなかったが、7月6日の集中豪雨は凄まじかった! ……50年ここに住んでいるが、初めて大雨特別洪水警報が出され、雨のザァーッという音が途切れない。近所の方たちが心配して避難をするようにと訪れた。中学校の体育館が避難場所だが、2kmも離れているうえに、決壊しそうな川を3つも越えなければならない。「本気ですか!」と心の中でつぶやく中、避難所への経路の途中がすでに冠水していることがわかり、「もしもの時は家の2階へ避難しますから」と、断念した。母と2人で無事を祈るだけだった。父は3年前に老人施設へ入所し、現在90歳。食事介助が必要なぐらい弱っているが、大切に世話をする私のことを息子だとわかってくれているのだろう……会いに行くと笑顔で迎えてくれる。父の入所施設は安全な場所にある。

1級河川の遠賀川と支流に挟まれた町だ。避難を呼びかけるパトロール車が赤色灯を回すが84歳の母と2人で出ていくことなどできない。

私は「エアーマットに寝ているから安心だ」と冗談を交えて母を落ち着かせようとしたが、普段はのんびりしている母でも「私1人でなんで2階に避難できるかー!」とマジで怒り出した。

受傷して40年近く生きていると、親や姉妹、周りを取り巻く環境も平等に時間が経っているわけで、自分の思いと違う方向へ進まざるえないケースがでてくる。頼りになるのは自分の気持ちや精神力だけだと悟らされる。

川の水は氾濫危険水位を越えたが、わが家は持ち応えた。しかし、大雨は広島、岡山、愛媛へ大きな被害をもたらした。自分の命の無事だけを喜ぶ気分にはなれない。暗い苦しい気持ちでいっぱいだ。……瀬出井さんはご自身の体調を崩しながらも明るく編集作業を頑張っている。励みになります。

今年の初めに、8つ目の大腸ポリープの摘出手術を受けるために入院した。43歳ごろだったか健康診断で2年続けて便潜血検査で要検査と言われた。臆病な私だが覚悟を決めて大腸ファイバー検査を受け、ポリープを2つ摘出した。2回目は6年後で、ポリープを4つ摘出したが、8ミリと大きくなっていたポリープは癌になりかけていたが早期発見で済んだ。今回は2つ良性だった。他に2ミリのポリープが見つかったが、小さすぎるため、5年後に入院して摘出することになった。

今回は15年前とは体力の差を感じさせられる入院となった。きつい下剤を飲まされ、寝ていてもお腹が痛くて何度も目が覚めた。検査の日は2リットルの液体の下剤を2時間かけて飲み、大腸の中を空にするのだが、とてつもなく辛かった。寝不足で自律神経のバランスを崩して血圧の変動が半端ない。肛門からカメラを挿入してポリープを切除する間、硬い検査台の上で1時間横向きになっているのもきつい。5年後の入院、うーん悩んでも仕方がないなぁ……。

極寒の冬だったが夏も記録的な猛暑になった。暑さ対策、夏バテ防止と毎年悩まされている。39年間頸損をやってきたが、健康番組などでよく言われていることで、十分な睡眠、適度な水分や塩分の補給と栄養摂取、室温に応じてエアコンを効率よく利用する、など、知識はあるのだが、上手くいったためしがない。今年は特にタンパク質をとって体力をつけるように心がけている。暑さから命を守る対策を!と連日テレビのアナウンサーが呼びかける。2018年夏は自分と母の2人分の命を守る対策にクタクタだ!

最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるわけでもない。唯一生き残るのは変化できる者である。(チャールズ・ダーウィン)

明日は少し楽かなぁ…… 言葉少ない夏がつづく。。。

福岡県:K.M.

旧優生保護法と強制不妊手術

旧優生保護法と強制不妊手術

最近、旧優生保護法下において強制不妊手術を受けた全国の仲間たちが、声を上げたり、国家賠償訴訟を起こしたりしているのを、マスコミが頻繁に取り上げるようになった。なぜ今になってこのようなことが起きているのかを自分なりに分析してみた。

22年前に改定された旧優生保護法は、とてつもない悪法である。この法律のもと、本人の意思を無視して、家族や関係者(福祉関係者や施設等)が本人を産婦人科に連れて行き、強制的に不妊手術を受けさせていた。個人的に私は医師も同罪であると思っている。

そこには障害者の人権など存在せず、子どもを産むという人として当たり前の権利が奪い去られたのである。

私は35年前に障害者の仲間入りをし、まもなく障害者に関する問題に目を向けるようになり、そこで旧優生保護法下において、不妊手術や堕胎というおぞましい行為が平然と行われていることを知ることになった。

当時、不妊手術や堕胎について障害者や関係者が集まり、何度か議論しあった記憶が蘇ってきた。しかし、法律が改定される前のことであり、差別や偏見が根強く、障害者の人権云々といっても、ごくごく一部の関係者にしか理解されない時代だった。

その状況が一気に変わったのは、次のような時代の変化が背景にある。

「国連障害者の十年」の最終年の翌年1993年に障害者基本法が改定になり、ノーマライゼーション理念が推奨された。翌年1994年にハートビル法が制定され、バリアフリーという言葉が浸透した。さらに翌年1995年に障害者プランが発表され、その翌年1996年に旧優生保護法から母胎保護法に改定された。

今振り返ればあの数年間は、障害者にとって激動の数年と言っても過言ではない。しかし、法律や制度は変わったかも知れないが、だからといって差別や偏見がなくなり、障害者の人権が保障されたわけではない。

ここで、なぜ今声を上げだしたのかという本題に戻る。2001年に、予防法違憲国家賠償請求訴訟で、ハンセン病回復者たちが全面勝訴し、国が過ちを認めて救済を行った。個人的には、ここが一つの起点となっているような気がする。声を上げれば、社会も国も変わり、過ちを認めるきっかけになることに多くの人が気づいたのだと思う。

その後、十数年を経て、LGBTを代表とするマイノリティーの意見や存在意義が尊重される社会になりつつある中、2020年の東京パラリンピック開催にむけて障害者に光が当てられている今なら、社会が耳を傾けてくれるのではないかと、当事者たちが勇気を持って判断したのではないだろうか。簡単に言えば時代がそうさせたと言えるかも知れない。

匿名希望

いいモノ見つけた〜24〜に感謝!

いいモノ見つけた〜24〜に感謝!

C5、頸損歴12年、54歳

数ヶ月前にスマートフォン用のUSBケーブルが壊れて、新たに購入しなければならなくなりました。そのときに、ふと、以前にT.F.さんがマグネットコネクタ式のUSBケーブルを「いいモノ見つけた!」のコーナーで紹介されていたことを思い出しました。

さっそくamazonで探してみたところ、いくつかの商品が見つかりました。その中から、断線故障が少なそうで、介助者に説明しやすいように赤い色のものを選択して注文しました。

数日後に商品が届き、メス側のアダプターをスマートフォンの入力コネクタに装着しました。片側を充電器に挿したUSBケーブルをスマートフォンにつなげてもらったところ、介助者も「これ、すごいね!」とびっくりしていました。

このように、セットアップはとても簡単でした。

ある日のこと、使い終わったスマートフォンをいつもの置き場所に戻したときに、そばにあったUSBケーブルのコネクタを自分の手を振り回してスマートフォンに近づけてみました。すると、磁力で引き寄せられて、あっという間にスマートフォンにカチッとつながって充電が始まりました!

それ以来は毎回自分でUSBケーブルをつなげるようになり、外すのもコツをつかんで自分でできるようになりました。

私は全介助で、自分できることは肩周りの微力な随意筋力を使って、車椅子のジョイスティック操作(最近は数年前と比べて上手く動かせなくなりました)、パソコン用のトラックボール操作、スマートフォンを親指の指先だけを使ってタップ、腕を振り回して何かのスイッチ押す、といったことぐらいです。

頸髄損傷になってちょうど満12年になりましたが、いまだに介助者に頼みごとをするときは少なからず「すまない」という気持ちがはたらきます。相手が妻であっても同じです。ですから、介助者に頼むことがひとつでも減れば精神的に楽になります。

スマートフォンの充電は頻繁に必要なことなので、自分でできるようになってスッキリ気分です。以前のように充電を頼み忘れて「あー使えない (T_T)」ということもなくなりました!

「いいモノ見つけた!」で紹介していただいたT.F.さんに感謝!感謝!です。

何の目的でそんなにスマートフォンを使うの? ……それは秘密です(笑)

編集担当:戸羽 吉則

【編集後記】

初夏に、北海道から始まり、広島県、岡山県、愛媛県と日本各地が豪雨災害に襲われましたが、被害に遭われた方々へお見舞い申し上げます。

近年、ますます増大傾向にある異常気象に、近い将来への不安を感じる方も多いことでしょう。ある民間テレビ局が「2100年の天気予報」と題して80年後の日本の夏の気温を予測していました。最高気温が、東京は43℃、北海道も41℃と現在よりもさらに10℃上昇するという予測でした。孫の代のことでありますが、恐ろしい話です。

さて、7月に「はがき通信」編集担当3人でメールのやりとりをする中で、それぞれの事情を告白し合う機会をもつことができました。

3人とも体調不良や生活環境の変化などが原因で「はがき通信」の編集作業がかなり重荷(おもに)になってきています。

私なんかは、この担当に就いてからまだ3年半、しかも毎回3分の1の仕事を他のお二人に頼りながら、やっとこなせている半人前なのでえらそうなことを申す資格はありません。

ただ、現状のままでは「はがき通信」が、ページ数が減り、発行回数が減り、そして、さほど遠くない将来に継続不能という現実を迎えることは容易に予測できることです。

読者の皆様からの自発的ご投稿が増えると、編集担当の仕事量がグンと減ります。……他のスタッフの皆さんの仕事量は変わらずに恐縮します! (^_^;)

「はがき通信」が読者の皆様の情報交換の場として存続しうるメディアであることを、あらためてご理解ください!

ぜひとも、自発的なご投稿が1通でも多くなるよう、切実な思いでご協力をお願いいたします!

次号の編集担当は、瀬出井弘美さんです。

編集担当:戸羽 吉則

………………《編集担当》………………

◇ 瀬出井 弘美 神奈川県 E-mail:

◇ 藤田 忠 福岡県 E-mail:

◇ 戸羽 吉則 北海道 E-mail:

………………《広報担当》………………

◇ 土田 浩敬 兵庫県 E-mail:

(2017年2月時点での連絡先です)

発行:九州障害者定期刊行物協会(2017年10月1日付移転)

〒812-0024 福岡市博多区綱場町1-17 福岡パーキングビル4階

TEL:092-753-9722 FAX:092-753-9723

E-mail:qsk@plum.ocn.ne.jp

![]()

ホームページ

ホームページ