|

No.173 2018.10.25. Page. 1 . 2 . 3 . 4 . |

「ベッド上での電話の送受信方法」私の方法

「ベッド上での電話の送受信方法」私の方法

こんにちは、いつも楽しく拝見しています。「はがき通信」171号を拝見しました。そこで神奈川県S.K.さんの記事で、ベッド上での電話の送受信方法について私の方法が使えたらと思い、投稿しました。

私はC4で、右腕の肘が曲がる程度です。ベッド上での緊急連絡では、保険が何個かあるほうが安心できると思い、3パターンの方法で確保しています。

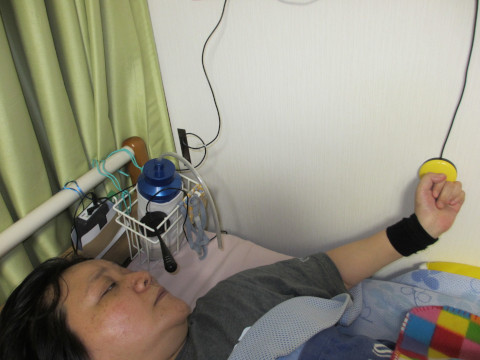

1つ目は「よべーる」という製品で、イメージではナースコールのようなものです。ハンドウォーマーに固定し、右手の甲に嵌(は)め、肘を曲げて振り下ろすとボタンが押せるようにしています。写真を添付しておきます。

いろいろな商品が出ていて、通話のできるタイプもあります。私は呼べるだけの「よべーる100」をヤフオクで安く購入し、使っています。デメリットは通話できない商品なので、誤ってボタンを押してしまうとすぐに伝えることが難しいことと、無線の距離に制限があることです。メリットは充電式や電池式でもあることで、うっかりコンセントが抜けていても使えることです。

2つ目は、私は iPhone6 SE を利用していて、「Hey Siri ハンズフリーで〇〇に電話」「Hey Siri スピーカーフォンで〇〇に電話」と言うと、iPhoneを指で操作しなくても電話をかけることができます。119や110にも同じようにできるかは、やってみたことがないのでわかりません。自分のタイミングでハンズフリーで受信することはできなくて、「不在着信を教えて」などと言うと教えてくれるので、折り返しかけ直すことができると思います。

デメリットはSiriの機能はインターネットを使うものになるので、Wi-Fiかデータ通信が使える環境でないと難しいことで、Wi-Fiのコンセントが抜けないように気をつけておくことです。他に注意点としてはiPhoneの充電をしっかりしておくこと、声の届く範囲にあるかどうか「Hey Siri」と必ず呼びかけ、確認しています。

Bluetoothイヤホンマイクとの連携がどうなのかわからないことと、通話を誰かに聞かれる可能性があります。メリットは、固定電話に発信できることです。

3つ目は、LINE の Clova Friends のスマートスピーカーを利用しています。LINE から他にも Clova WAVE が発売されているのですが、Friends のほうでないと通話ができないので注意です。必要なものは、Clova Friends のスマートスピーカー、LINE Clova のアプリを入れることのできるスマホ、Wi-Fi環境です。イメージとしては、LINE通話がハンズフリーでスマートスピーカーを通してできることです。なので、相手にもLINEアプリが入っていることが必要です。LINE電話を発信することも、受信することもできるようになりました。

デメリットは固定電話にかけられないこと、Wi-Fiのルーターを交換したときに、再度設定し直す必要があることです。最初の設定で、Clovaアプリに通話をしたい友人を設定する必要があります。メリットは、通話料金が発生しないことだと思います。他にも音声で、できることがたくさんあります。

以上の3つの方法で、緊急連絡を確保しています。私のメインは2つ目の方法で、発信する相手が両親で、固定電話かガラケーだからです。

3つ目の方法は、LINEでつながっている友人になるので、両親につながらない場合に使おうと思っています。スマートスピーカーのジャンルは知らないことも多く、たびたびアップデートもあるので、把握しきれていません。ディスプレイ付きや、Skype通話ができるものも出てくると思います。

これから、いろんな便利な機能のついたものが発売されるかもしれないので、期待しているところです。

S.K.さんが、安心して暮らすことができるよう願っています。

匿名希望

スマートフォン通話補助装置の開発

スマートフォン通話補助装置の開発

1.開発の背景

携帯電話の通話を補助する製品として、外部スイッチ操作の携帯電話D800iDS(図1)、1宛先に発信できる外付け装置ケータイコール2(図2)といった製品がありました。いずれも製造販売が終了しています。

スマホの時代になってからは、「できiPad。」やフックプラスといったスマホのすべての機能の操作を支援する機器がありますが、多機能過ぎて電話だけを求める方にとっては操作が煩雑です。そこで、電話に特化したスマートフォン通話補助装置「スイッチスマホコール2」の開発に着手しました。

上:図1 D800iDS

下:図2 ケータイコール2

2.スイッチスマホコール2

スイッチスマホコール2は、(株)E&I(福岡市)と総合せき損センターが共同開発中のスマートフォン通話補助装置です。

スイッチひとつで2宛先への発信(短押し/長押し)、着信応答、ハンドフリー通話ができます。スマートフォンの画面を見なくても操作できます。iPhone、Androidスマートフォンで利用できます。基本的な構成は、スイッチとBluetooth接続の外部ユニットです(図3)。

図3 スイッチスマホコール2

宛先登録には専用のWindowsアプリを使用しますが、宛先登録後に出荷することを想定しています。バッテリの持ち、音質に不十分な点があり、現在は外部USBバッテリかACアダプタ、外付けマイクを接続して試用していただいています。

お試しいただける方がいらっしゃいましたら、以下までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

「スイッチスマホコール2」デモ体験記

「スイッチスマホコール2」デモ体験記

ベッド上でスマホの自動受信をする手段はないものか?と「はがき通信No.171」に掲載していただいたところ、福岡県の総合せき損センター医用工学研究室の寺師様より、「送受信に対応できそうな製品を共同開発しており、未発売なのでお試し評価いただけるとありがたい」との情報が届いた、と瀬出井さんから連絡をいただきました。

さっそく資料を見せていただくと、スマホより幅と厚みのある本体とマカロンみたいなスイッチが写っていて、受信のみならず、登録した2宛先に短・長押しの区別で発信することもできるらしい。

自動受信ではないけれど「ぜひ試してみたい」と、せき損センターに連絡を入れました。発信先1は自宅(私は個別部屋電話を使用)、2は近所に住む妹の携帯番号を希望し、約1週間後にメーカーのE&I社から試用品「スイッチスマホコール2」が届きました。

ところが、中味は5種類(本体、外部スイッチ、有線マイク、USBケーブル、USBモバイルバッテリー)もあり、機器の名称も貼っていないので接続に手間取りました。そして、初期設定でスマホと本体のBluetoothペアリングが必要ですが、これまた取扱説明書を読みトライしてもわからず。よく見るとiPhone向けの内容だったので、Android向けの説明書をメール添付してもらいました。

四苦八苦しながら何とかペアリングに成功し、他の電話から掛けてもらって送受信のテストを何度も行いました。受信は成功、でも、スイッチの反応が良すぎてちょっと触れただけでも発信してしまい、発信先1・2の区別もできません。

実は、試用開始時に急遽(きゅうきょ)妹が入院することになり、誤って発信しないために相談をしました。装置のプログラムのバグの可能性があるので修正テストが完了次第、交換用のスイッチスマホコール2を発送しますということで、お盆休みをはさみ約4週間かかって届きました。

2機目の本体は、1日しかもたない充電式からコンセント式に替わり、集音性能が悪かったマイクも大き目になり、スイッチも強押しに替わっていました。これを機に、やっと設置場所が固定できました。

と言うのも、私のベッド周りは柵もオーバーテーブルもなし。また夏期は夜間にアイスノンを使用し、効果が切れたら外して枕元に置くので設置場所に悩んでいたのです。

まずは本体を入れる箱を作り、水飲みボトルのかごと並べて針金で引っ掛けマイクもセット、誤って押さないようにスイッチは壁に両面テープで固定しました(写真参照)。本体の電源を入れてうまく反応しているときは、スピーカーから「タラララッタ! ピンコン! ピーン!」と3つの大きな音がし、そのうち最後の音がないときは、ペアリングに失敗しているとわかるようになりました。

着メロや音声のほか、ラインやメールの受信時にも音が鳴るので夜中に目覚めることもあり、音量調整機能が必要です。

これまで何度かメールや電話でやり取りをし、順調と言えるまで約1か月半以上かかりました。面白いもので設置後はあまり電話がかかって来ませんが、あると便利だと感じています。

今後の改良点として、可能な限りのコードレス化、スピーカーとマイク機能を一体化し機器を減らす、消灯時対応にスイッチを光らせる、各ジャックと差し口は同色にする、ライン電話も受信可能にする、発信数を増やすなど。

そして、取扱説明書は誰が見ても理解でき、設定変更時の説明も必須にすることでロスが軽減されます。今後も、さまざまな障害レベルの方がデモ体験をすると思いますが、多くの意見を参考に、製品化に向けて改良を進めていただきますようにお願いいたします。

神奈川県:S.K.

![]()

ホームページ

ホームページ