山下清とわたし

山下清とわたし

いやはや大変な夏だった、2023年の夏は。読者諸兄にも暑さ体験記を寄せてほしい。

いかに猛暑とはいえ8月も末になればさすがに暑さも和らぐのではないか……。甘かった。週間天気予報はいつまでたっても東京の昼間の温度を35度から下げることはなかった。

8月31日、意を決して気温35度のなか「山下清展」に行ってきた。タクシーは往復いつもの慣れたところだから気は楽。冷房は効いているし首には保冷剤をまいている。

会場の損保ビル(新宿)には30分もかからなかった。到着寸前に妻が悲鳴を上げた。

●山下清展ビルの前

炎天下、ビルの外におおぜいのひとびとが行列をつくっていた。「ま、だいじょうぶ。おれには障害者手帳があるから、いつもどおり行列を尻目にスイスイと中に入れるだろう」と思ったのだが、制服を着た誘導員は列に並べという。

「障害者手帳持ってるんですけど」

係員の答には驚いた。

「お客様の3分の1はお持ちです」

車椅子のひとも数人は見かけたが、立っているひとで障害者とわかるひとはいない。あとで妻にどういうことだろうというと、

「内部障害のひととか」

「ええっ、たとえば?」

「腎透析とか」

「そうかあ……」まだなっとくできない。

しかし腎透析といえば週に3回専門病院で1日がかりでやる治療だ。そんなひとがこの炎天下長蛇の列に並ぶものだろうか。

後日ネットで同展覧会のページを見ると、《障がい者手帳の対象は、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳の4種です。被爆者健康手帳はご本人のみ、他3種は介助者1名まで無料です。入場時に手帳をご提示ください。》とあった。まあ障害者手帳は2級、3級のひとにも交付されるのだろうから、そういうひとは外見では分からないのだろうしな。

もし2011年の東日本大震災のような大地震が起きたら、障害者はどうするのだろう。展覧会が無料になるほどの障害者がこんな所に来ていいものだろうか。まあおれもそうだけど。

あのときテレビは、都心から歩道といわず車道といわず西のほうの住宅地に向かってドブ川の流れのようにユルユルと歩くひとびとを写した。妻は都心で働く弟を案じて電話をかけた。こんなときケータイは便利だ。バカにしていたケータイの良さを認識したのは95年の阪神淡路大震災のときだった。地下に生き埋めになったひとから地上の親族に電話がかかってきたのだ。

案の定、新宿あたりを先輩社員とふたりで立川にある自宅を目指していた。そのふたりを阿佐谷のわが家に泊めることにした。わが子ふたりは都心の避難所に泊まることになった。近くに住む孫娘も入れて3人の客がその夜わが家に泊まった。……そんなことを書いていたら切りがない。とにかくあのとき重度障害者はどうしていたのだろうと気にかかる。

群衆が右往左往する会場の片隅でわたしは三脚を使って背中を休めていた。そういっても実際に見たことのあるひとでなければ分からないだろう。わたしは背中が痛いのだ。ひどく痛い。痛みは24時間ある。家ではカットアウトテーブルに突っ伏して背中を除圧する。長時間の外出のときに背中を除圧する方法として、プロのカメラマンが使うごつい三脚を使用する方法を編み出した。ほかにそんなことをしているひとを見たことがないから、おそらく世界中でわたし独りの工夫だろう。

◇Wikipediaを引きながら

山下清と関係ないことをしばらく申し上げる。Wikipediaをたぐりながら書いていたらこうなってしまった。わが父は敗戦後の食うや食わずの時代、進駐軍で米兵の下働きをしたり――そういえばパンパンの斡旋もしたとかいっていたこともあったなあ――人工真珠の会社で働いたりしていたが、こんなことをしていては将来はないと一念発起したのだろう、第1次フルブライト留学生としてアメリカのオハイオ州立大学に渡った。1年間わたしと母はわが祖父母の家に預けられた。父は帰国後すぐ27歳で名城大学助教授に就任したため、3人は名古屋に引っ越した。だが、給料は遅配欠配がつづいたため、つてを頼って東京の東洋大学に移った。わが家は祖父母の家に近くなった。

祖父は石川欣一という。もと毎日新聞記者で、Wikipediaによれば『比島投降記 ―― ある新聞記者の見た敗戦――』(大地書房、1946)などを書き、その後翻訳者となり、モースの『日本その日その日』(平凡社、東洋文庫)を訳した。わが父も翻訳を手伝ったのか「欣一さんは日本語はうまかったけど英語は下手だった」と漏らしていた。

欣一さんの書斎は他界後もほぼそのまま残されていて、バーナード・リーチの描いた小さな絵が額に入れられ、壁に掛かっていた。リーチの『陶工の本』も訳している。濱田庄司の大皿も床の間に飾ってあった。民芸運動に関心があったことは間違いない。

父玄人(はると)はアメリカのホーソーンという作家の研究者だったから論文はたくさん書いたのだろうが、著作としては『共同体とホーソーン』(1982年、弓書房)があるのみで、まあそんなものは誰も知りはしない。それより『現代世界ノンフィクション全集』(筑摩書房)の中の1冊「ピグミー 森の猟人」の翻訳があるから、ひょっとしたらそちらは知られているかもしれない。母の先祖に比べるとどうしても見劣りがする。「先祖が偉いということは、今が偉くないということだ」とつぶやいていたのを思い出す。そんなことをいっても、欣一の父親はダーウィンの進化論をわが国に紹介した石川千代松だという事実のまえには木っ端みじんだけど。

◇山下清とわたし

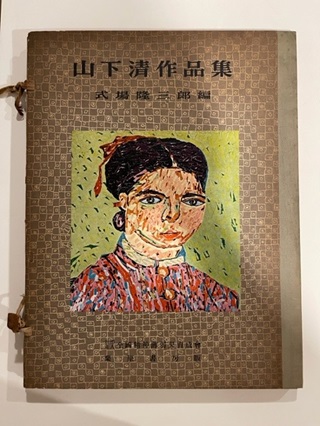

山下清に興味を抱いたのはもう50年も前のことだっただろうか。20代だったな、たぶん。おそらく欣一さんの所有物だったのであろう『山下清作品集』(式場隆三郎編、(社)全国精神薄弱児育成会、栗原書房版、昭和31年刊)が手元にある。1枚1枚額に入れて楽しめるようになった絵(印刷物)が20枚帙に入れられている。帙はもうボロボロに朽ちかけている。

●『山下清作品集』

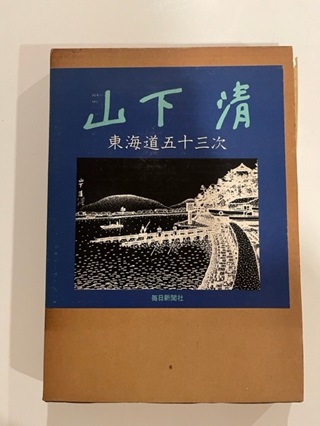

それを探していたら、といっても探すのはわたしではない、本棚は2階に置いてある。妻が山下清の『東海道五十三次』(毎日新聞、昭和46年発行、3500円)という東京から京都までの風景をフェルトペンで描いた大冊を探し出してきた。現代版の五十三次という趣向。これは色を付ける前の下書きだったようだ。中からちぎれたオビがこぼれ出てきた。わたしはオビ一枚捨てはせん。谷内六郎の推薦文が付いている。ほうら見ろ、半世紀前の文章が出てきた。

●『東海道五十三次』

《谷内六郎 清の作品を見ると、一ぺんに少青年時代のあの希望のような「ときめき」 こころがどきどきする楽しさと夢とあらゆるもので胸が一パイになる。清氏は天才というより神様だと思います。/ぼくが言いたいのは多くの識者がしばしば清氏の絵を「無意識の絵」と言ってきた大きな歴史的「あやまち」です。人は眠っていて絵が描けるわけもないバカ気た学説でした。清氏ははっきりと絵を自覚し的確に表現していたのです。それは度々僕は清氏に逢って絵のことをうかがったことによってお互いに理解したことでした。》

当時、谷内六郎も「週刊新潮」の表紙画を描いていて、それは一見小学生のような絵だったからバカにされることもあったのだが、毎週ハッとさせられるような工夫がされていた。

山下清は絵もさることながら文章が好きだった。そのころはネットもなかったから入手できる本はわずかだった。わたしは清の『日本ぶらりぶらり』を読みたいがために国会図書館まで出かけた。まわりは必死に勉強する連中ばかりだった。図書館は本を読むところなのに……。ひとり「クスクス」と笑って顰蹙(ひんしゅく)を買った。ザマアミヤガレだ。

◇カタログ瞥見

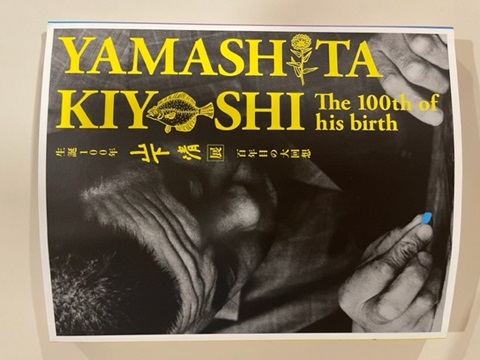

物品販売所で買ったカタログ『生誕100年山下清展―百年目の大回想』の内容は以下のごとし。

1 誕生

2 学園生活と放浪への旅立ち

3 画家・山下清のはじまり―多彩な芸術への試み

4 ヨーロッパにて―清がみた風景

5 円熟期の創作活動

●『生誕100年山下清展―百年目の大回想』

これほど詳しく清に関して述べた資料は他にあるまい。ただ文字が小さくてとてもわたしの体力では読めない。パソコンで読めないだろうかと思った。

山下清は生年1922(大正11)-没年 1971(昭和46)、脳出血で死去。享年49。父は清が生まれて早くに病没、母親の再婚相手はDV男だったので、母子で逃亡。3歳のとき重度の消化不良にかかり、それが原因で軽い知的障害になる、とWikipediaはいうけれども、一度見た風景を後日克明に描いたというからサヴァンといっていい。幼少時の病気が原因の精神形成とは思えない。生まれつきの知的偏りだろう。

脳の萎縮で老人施設に入った婦人が、急に絵がうまくなったという話を聞いたことがある。大脳の中で知性をつかさどる領域と絵の能力をつかさどる領域は隣り合っていて、知性が衰えると隣の絵の能力が大きくなるという解説だった。捨てる神あれば拾う神あり。皆さん悲観しないように。

小学校で吃音をバカにされ大乱闘を演じたようだ。5人までなら相手にできたと回想している。1934年、八幡学園に入所。当時は精薄児教育養護施設「八幡学園」といった。そこで式場隆三郎と出会う。式場はWikipediaによれば《柳宗悦、民藝運動にかかわる人たち、バーナード・リーチなどと親交を持つ。》という。祖父の遺品に清の画集があったのはそれと関係があるのではないか。

◇三島由紀夫市ヶ谷駐屯地乱入

話はどんどんわきにそれる。Wikipediaのつづきに興味を引かれた。式場が精神医学者だったからだろう、《三島由紀夫も式場宛の書簡で、自作『仮面の告白』が、モデルの修正や二人の人物の一人物への融合などを除いては、「自身の体験から出た事実の忠実な縷述」だと述べ、性的不能に悩んでいたことを告白している。》という記述に目を引かれた。20代に『仮面の告白』は読んだが、面白かったという記憶はない。

のちに三島は「盾の会」を率いて市ヶ谷の陸上自衛隊に乗り込み自決した。享年45。数日後わたしは早稲田大学の正門に行ってみた。何かあればすぐに学生がタテカンを立てる時代だった。わたしは革マルの本拠地文学部に入ったから毎日のように革マルのタテカンを見た。読んでも分からないからチラリとながめるだけだ。とにかく分かってもらいたいという熱意はない。

文学部の門前に三島事件に触れるものはなかった。大隈重信の銅像が建っている大学正門に行ってみた。もともと正門前には何もなかった。誰でも出入り自由。それが左翼学生のタテカンが林立するようになって大学側も業を煮やし、階段上部に金属製の門を造設した。

正面の入り口に立てられたタテカンは壊されもせずきれいに残っていた。右翼のタテカンなんて在学中の4年間一度も見たことがなかった。左翼どうしも角材で殴り合い、それは命がけの乱闘に違いはなかったが、切腹にはかなわない。沈黙せざるを得ないのだなとわたしは感じた。内容は盾の会の乱入と三島・森田の自決を賞賛するものだった。

森田必勝は1945年生まれ。わたしの4つ上だが2浪しているから在学期間は重なっている。早稲田の政治経済学部を志望したが結局教育学部に入学した。教育学部は早稲田の中では入りやすい学部と見なされている。のちに広末涼子も「一芸入試」で入っている。おそらく森田は挫折感に襲われたとわたしは見る。

ところで森田は在学中にこんな日記を記している。〈授業を受けたい学生がたくさん居るのに、共闘会議は何の権利があってバリケードを築けるのだろう? ヤツラの方法が僭越に思えてならない。力ずくでもバリケードを除く勇気ある学生はいないのか? 早稲田精神は死んだのか!〉わたしはノンポリだったがこの意見に同感であり、今でもその気持ちは変わらない。

さて1970年(昭和45年)11月25日に楯の会メンバー5人(三島由紀夫、森田必勝、小賀正義、小川正洋、古賀浩靖)は陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地に乱入、屋根に上がった三島はアジ演説をおこなったが、呼応する隊員は誰一人おらず、まあ三島の乱入意図は自決にあったのだろうから、あっさり割腹して森田が介錯をした。森田も同様に割腹し、隊員の小賀が介錯した。

この騒ぎに対する評価で忘れられないのは、元東京都知事青島幸夫の「あんなものア、オカマの心中だア」ということばだ。あいかわらず青島は言いたい放題だと思ったが、後日わたしはさる文壇の重鎮からの情報で、事件後の検死で三島の肛門から精液が検出されたことを知った。森田の精液だろう。

◇徳川夢声との対談

展覧会カタログの中に「週刊朝日」の名物連載だった徳川夢声との対談「問答有用」(第272回)が転載されている。式場博士が同席。清は物事の順位をすべて軍隊の位によって判断したがる。「兵隊の位になおすと」が彼の口癖だった。まあ終戦後のことだからひとびとにとっても分かりやすい。

「徳川さん、僕の絵を兵隊の位になおすと、どのくらいですか。」

「山下さんは地雷だな。」

「だけど、あれは兵隊とちがうからね。」

旅をするとき線路上を歩くのはなぜ? 行き先を間違えないからだな。

人前でチンポコを出したら脳病院へ入れられた話も出てくる。「ジョウダンでもさ、ひとのまえで、キンタマをみしちゃいけないんだな。(笑)」

景色の絵が好きだという話から夢声が

「ハダカの女をかいたことはあるんですか。」

「はい。金沢の大学へつれてってもらって、十八ぐらいの女の絵をかいた。」

「十八ぐらいのハダカの女のひとをかくのと、景色をかいているのと、だいぶ気もちがうでしょうね。」

「ハダカの女は、ただめずらしいというだけだからな。(笑)」

夢声のていねいな語り口も清のぶっきらぼうな語り口もともに自然なもので好感が持てる。

なにか山下清と三島由紀夫との比較とかそういう展開になっていくかと期待した読者にはお気の毒様でした。乱筆乱文お許しください。

東京都:F川

『臥龍窟日乗』 -82- 仰げば尊し……

『臥龍窟日乗』 -82- 仰げば尊し……

台湾で私が受傷してから20年になる。C3の完全麻痺だ。高速道路上の事故であったため、幸いにして台湾のトップクラスの病院で手術を受けられた。九死に一生だった。日本から駆け付けたのが長女だった。これ以降10年くらい、私に関するいっさいのアテンドを彼女がやってくれた。このため婚期が遅れ、私の孫「のんたん」はまだ小学校6年生である。

この春、「のんたん」はようやく卒業式を迎えた。

「のんたん、卒業式には何を唱うんだ」

と訊いたら、まったく知らない曲だった。

「あれっ、仰げば尊し、じゃないのかい」

と重ねて訊く。

「なによ、お父さん。時代が変わってんのよ」

と長女が口を挟む。なんだかおそろしく寂しい気持ちになった。いい歌だったがなあ。なんで変えてしまったのかな?

近頃、学校崩壊とか学級崩壊とかいう事件が教育現場で起きているらしい。児童が校舎のガラス窓を割ったり、机を壊したりする。

「校内暴力が起きても、下手に先生が叱ろうものなら、すぐに父兄が怒鳴り込んでくる。だから気の弱い先生はつぎつぎに辞めていくんですよ」

我が家に入ってくれているヘルパーさんは30代、40代のお母さんが多い。お子さんは小中学生だ。このエピソードもまた私にとっては驚きだった。私の小学生時代、といっても60年も昔の話だが、児童同士の喧嘩はあっても、学級崩壊なんて騒動は一度もなかった。

私ごとだが、昨年秋に、下関の小学校同窓会から参加の呼びかけがあった。もうみんな75歳を超えている。ジッチャン、バッチャンの参加が、同期生500人中30人だった。私にはどうしてもお会いしたい先生がいた。その当時、大学を卒業したばかりの若い先生だから、ご健在であれば90歳を超えているに違いない。幹事さんにこの旨を伝えたが、連絡先が分からないという返事だった。

一計を案じて、下関市の教育委員会に電話を入れた。受け手が良かった。我がことのように熱心に探してくださった。

「お元気ですよ、良かったですね。連絡先を教える訳にはいきませんが、あなたの連絡先を先生にお伝えして、先生から電話をしてもらうというのはどうでしょうか」

「それはいい方法ですね」

数日してから、先生からの電話があった。昔通りの元気なお声だ。かなりのヤンチャ坊主だった私を、憶えていてくださった。先生との思い出を記した拙著『霧笛海峡(前編)』をお送りした。

「60年も昔の話だけど、大笑いしたり、しんみりしたり、面白かったよ」

下関では見たことも食べたこともなかった河豚刺(ふぐさし)を送っていただいた。親父が大酒飲みで、今でいうDVの家庭環境のなかで育った私は、手の付けられない悪ガキだった。その私の人生を変えてくださったのが、先生だった。同窓会にはぜひとも出席してお礼を述べたかったが、諸般の事情から欠席せざるを得なかった。

席上、先生が挨拶をなさっている写真を、同級生が送ってくれた。背筋をしゃんと伸ばし、矍鑠(かくしゃく)とマイクの前に立っておられる。思わず涙が零(こぼ)れた。仰げば尊し我が師の恩、教の庭にもはや幾年、思えばいと疾(と)しこの年月、今こそ別れめいざさらば……との歌詞が口を衝いて出た。

60年の歳月が流れ、教育現場も変わっているのだろう。世はコンピューターの時代になって、人々の生活は豊かになった。だが人の心は紙風船になった。人間関係が希薄になっていると思えてならない。教育とは師と教え子との心の信頼関係に他ならないはずだ。その感謝の気持ちを表す場こそ、卒業式なのではないだろうか。

*『霧笛海峡(前編)』は絶版です。興味をお持ちの方は、最寄りの公立図書館にお問い合わせください。昨今、図書館同士の貸し借りが行われております。

千葉県:出口 臥龍

ホームページ

ホームページ  ご意見ご要望

ご意見ご要望